Évaluateur de symptômes de gangrène de Fournier

Évaluez votre situation

Cet outil aide à identifier les signes d'urgence de la gangrène de Fournier liée aux inhibiteurs SGLT-2. Il n'est pas un diagnostic, mais permet de comprendre votre risque et de savoir quand consulter immédiatement.

Analyse des symptômes

Veuillez cocher tous les symptômes pertinents pour obtenir une évaluation précise.

Lorsque l’on prescrit des médicaments antidiabétiques modernes, on ne pense pas toujours aux complications rares mais mortelles. Parmi elles, la gangrène de Fournier attire l’attention depuis que les SGLT‑2 inhibitors ont été associés à ce type d’infection necrosante. Cet article détaille pourquoi ces traitements peuvent déclencher la maladie, quels symptômes surveiller et comment réagir rapidement.

Points clés

- Les inhibiteurs SGLT‑2 (canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine, ertugliflozine) augmentent le risque de gangrène de Fournier en favorisant les infections génito‑urinaires.

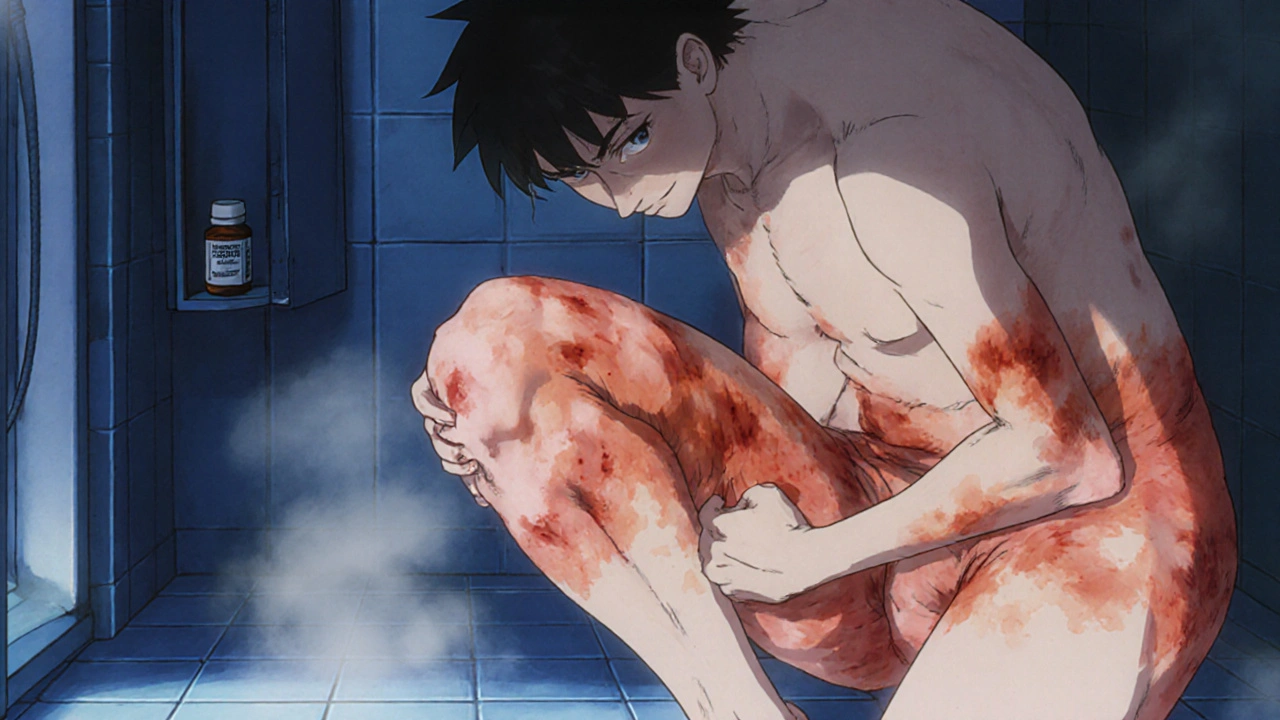

- Les signes d’urgence comprennent douleur intense, rougeur, gonflement dans la région périnéale ou génitale, fièvre ou malaise général.

- En cas de suspicion, il faut arrêter le médicament, appeler les secours et se rendre immédiatement aux urgences.

- Le délai moyen entre le début du traitement SGLT‑2 et l’apparition de la gangrène est de quelques mois, mais des cas ont été rapportés dès les premières semaines.

- Une surveillance régulière et une information claire du patient sont essentielles pour limiter les gravités.

Qu’est‑ce que la gangrène de Fournier ?

La Fournier's gangrene est une fasciite nécrosante qui touche le périnée, les organes génitaux et/ou l’anus. Elle se caractérise par une destruction tissulaire rapide, parfois associée à une septicémie. Sans prise en charge urgente (antibiotiques IV et débridement chirurgical), le pronostic est sombre : le taux de mortalité varie entre 7 % et 50 % selon les comorbidités.

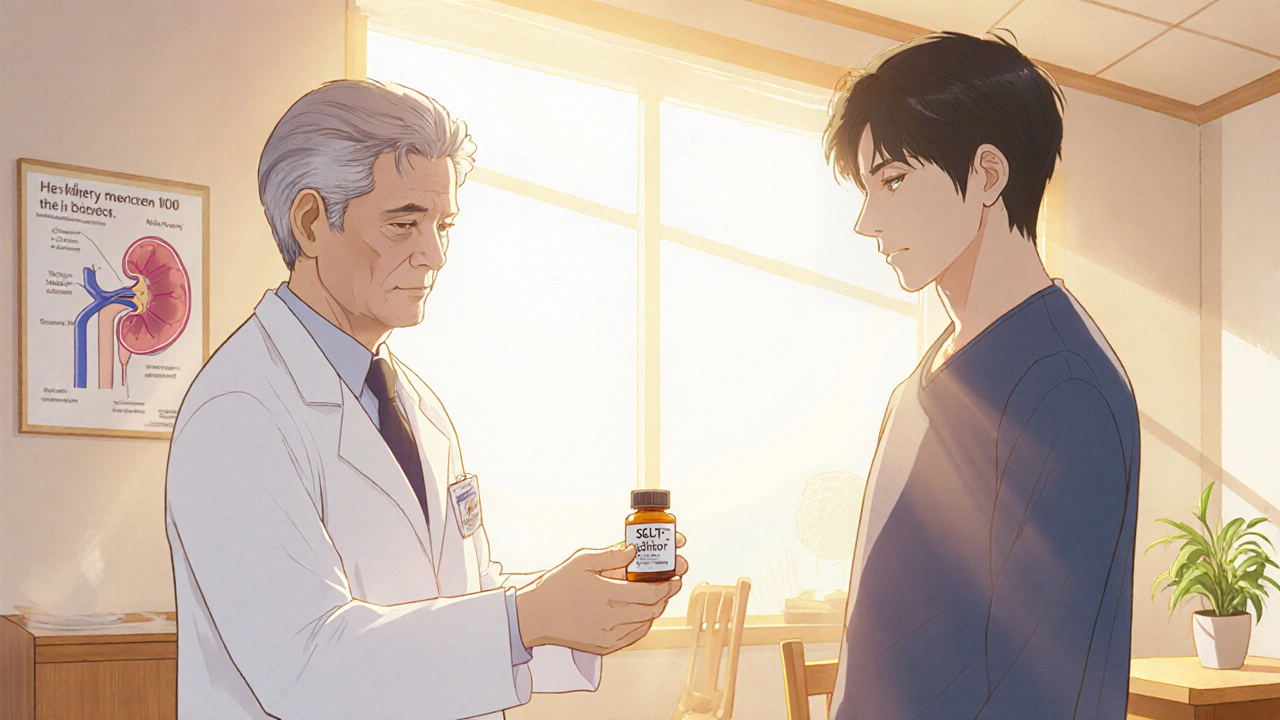

Pourquoi les inhibiteurs SGLT‑2 sont‑ils impliqués ?

Ces médicaments abaissent le glucose sanguin en bloquant la réabsorption du glucose au niveau des tubules rénaux, ce qui augmente l’excrétion urinaire de glucose. Le sucre présent dans l’urine crée un environnement propice à la prolifération bactérienne et fongique dans les voies génito‑urinaires. Les infections génitales, surtout les candidoses, sont déjà répertoriées comme effets indésirables courants. Chez certains patients, l’infection s’étend, pénétrant les tissus profonds et déclenchant la fasciite nécrosante.

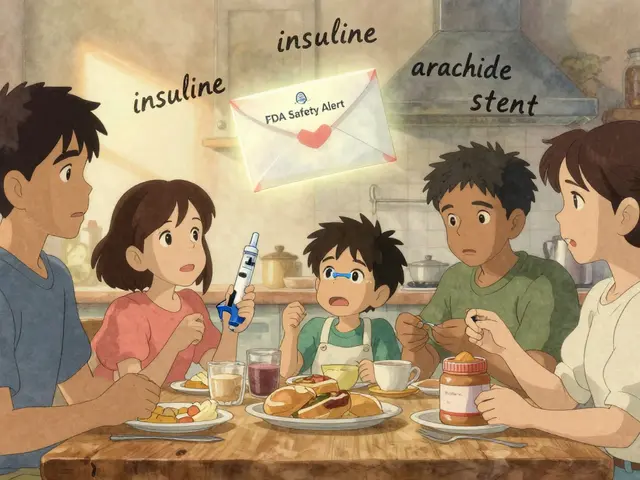

Statistiques et données de pharmacovigilance

Depuis l’autorisation du premier inhibiteur SGLT‑2 en 2013, les autorités sanitaires ont signalé :

- 12 cas de gangrène de Fournier aux États‑Unis entre 2013 et 2018 (FDA, avertissement boîte noire).

- 6 cas signalés au Royaume‑Uni (MHRA, Yellow Card, 2019) sur 548 565 années‑patient d’exposition.

- Environ 1 cas pour 10 000 hommes traités, selon une étude JAMA Internal Medicine 2020 (hazard ratio ajusté 2,52, IC 0,91‑6,99).

- Un tiers des cas rapportés en Europe concernent des femmes, ce qui remet en cause la croyance que la maladie touche « principalement les hommes ».

Profil des patients à risque

Plusieurs facteurs aggravent le risque de développer la gangrène :

- Diabète de type 2 de longue date, surtout avec mauvaise maîtrise glycémique.

- Obésité (IMC > 30 kg/m²) - le tissu adipeux favorise la stase et les infections.

- Antécédents d’infections génitales récurrentes.

- Âge avancé (≥ 65 ans) ou maladies vasculaires périphériques.

- Utilisation d’un inhibiteur SGLT‑2 sans surveillance clinique rapprochée.

Signes d’urgence à surveiller

Les avertissements officiels (FDA 2018, MHRA 2019, Medsafe 2022) résument les symptômes clés :

- Douleur sévère ou disproportionnée dans la région génitale, périnéale ou anale.

- Érythème, chaleur, gonflement ou induration de la zone.

- Fièvre (> 38 °C) ou frissons, sensation de malaise général.

- Écoulement fétide, abcès visible ou nécrose apparente.

- Dégradation rapide de l’état clinique, pouvant conduire à un choc septique.

Si un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent chez un patient sous SGLT‑2, il faut agir sans attendre.

Prise en charge immédiate

Les protocoles d’urgence sont harmonisés :

- Arrêt du médicament : suspendre immédiatement l’inhibiteur SGLT‑2.

- Appel aux secours : indiquer « suspicion de gangrène de Fournier », préciser le traitement antidiabétique.

- Admission aux urgences pour prise de sang, imagerie (CT scan) et début d’antibiothérapie à large spectre par voie intraveineuse.

- Intervention chirurgicale dès que le diagnostic est confirmé - débridement des tissus nécrosés.

- Surveillance de la glycémie et adaptation du traitement antidiabétique (insuline, metformine, etc.).

Le pronostic s’améliore nettement lorsque le délai entre les premiers signes et le traitement est inférieur à six heures.

Comparaison des inhibiteurs SGLT‑2

| Substance | Nom commercial | Année d’autorisation (US) | Avertissement officiel |

|---|---|---|---|

| Canagliflozin | Invokana | 2013 | Boxed warning FDA : risque rare de gangrène de Fournier |

| Dapagliflozin | Farxiga | 2014 | Warning EMA/MHRA : surveiller infections génitales sévères |

| Empagliflozin | Jardiance | 2014 | Boxed warning FDA : signalement de cas de gangrène de Fournier |

| Ertugliflozin | Steglatro | 2017 | Inclusion du même risque dans le datasheet mondial |

Prévention et information du patient

Les cliniciens doivent intégrer la prévention dans la prescription :

- Expliquer clairement les signes d’alerte dès la première visite.

- Planifier un suivi glycémique et clinique à 4‑6 semaines après le démarrage du SGLT‑2.

- Encourager une hygiène intime rigoureuse et le traitement précoce des infections urinaires.

- Documenter tout antécédent d’infection génitale dans le dossier médical.

- Choisir une alternative thérapeutique (ex. : metformine, GLP‑1 agonistes) chez les patients à haut risque.

Perspectives futures

Les systèmes de pharmacovigilance (FAERS, CARM, Yellow Card) continuent de recueillir des données. Les chercheurs anticipent que l’augmentation de l’usage des SGLT‑2 dans l’insuffisance cardiaque et rénale exigera des programmes de surveillance plus poussés. Certains groupes proposent des algorithmes d’évaluation du risque, combinant âge, IMC et antécédents d’infection, pour guider la décision de prescription.

FAQ

Quelles sont les principales différences entre les inhibiteurs SGLT‑2 en terme de risque de gangrène de Fournier ?

Le risque est comparable entre les quatre molécules, mais les signalements varient légèrement selon les bases de données nationales. Empagliflozin et dapagliflozin ont reçu le plus de rapports, probablement du fait de leur plus grande utilisation en Europe.

Dois‑je arrêter immédiatement mon SGLT‑2 si je ressens une légère irritation génitale ?

Une irritation légère, sans douleur sévère ni fièvre, nécessite surtout un traitement de l’infection locale et un suivi médical. L’arrêt complet du médicament est réservé aux signes d’infection sévère ou aux premiers signes de gangrène.

Quel traitement de remplacement est recommandé après l’arrêt d’un inhibiteur SGLT‑2 ?

L’insuline basal‑bolus ou les agonistes du récepteur GLP‑1 (ex. : liraglutide) sont les options les plus courantes. Le choix dépend du profil cardiovasculaire et rénal du patient.

Comment différencier une infection génitale courante d’une gangrène de Fournier ?

Une infection commune provoque démangeaisons ou écoulement, mais la douleur reste modérée. La gangrène se manifeste par une douleur intense, disproportionnée, souvent accompagnée de rougeur, gonflement sévère, fièvre et parfois d’un écoulement purulent ou nécrotique. En présence de ces signes, il faut se rendre aux urgences immédiatement.

Quel est le délai moyen entre le début du traitement SGLT‑2 et l’apparition de la gangrène ?

Les rapports de la FDA indiquent un intervalle de quelques semaines à plusieurs mois, avec une moyenne autour de 3‑4 mois. Cependant, des cas précoces (moins d’un mois) ont été décrits, d’où l’importance d’une vigilance dès les premières semaines.

Jelle Vandebeeck

Arrêtez les SGLT‑2, c’est trop risqué !