Certaines pilules capables d’abaisser la pression artérielle cachent des effets secondaires moins glamour. Chlorthalidone en fait partie. Utilisé comme diurétique, il aide à éliminer le sel et l’eau via les reins, mais cette action « nettoyage » n’est pas sans conséquence sur le fragile équilibre des électrolytes. Ce déséquilibre peut ne rien provoquer d’évident au début, puis se manifester soudainement, avec des crampes, de la fatigue inhabituelle, ou pire encore. Beaucoup de gens ignorent carrément ce qui se passe à l’intérieur de leurs cellules en avalant ces comprimés, alors que la clé du bien-être repose souvent sur quelques molécules pas plus grosses qu’un grain de sel. Ces électrolytes sont en permanence bousculés par les médicaments diurétiques comme le chlorthalidone. Et rares sont ceux qui savent comment le repérer et limiter les dégâts au quotidien.

Comprendre le fonctionnement du chlorthalidone et sa place en médecine

Chlorthalidone a été inventé dans les années 1960. Il fait partie des diurétiques thiazidiques et ressemble beaucoup à l’hydrochlorothiazide, que certains connaissent déjà. Les médecins le prescrivent surtout pour réduire l’hypertension artérielle, parfois en prévention d’accidents cardiaques, ou pour éliminer un excès d’eau chez l’insuffisant cardiaque. Les Français l’utilisent depuis longtemps, mais les Américains aussi. Ce n’est pas forcément une pilule avec la pire réputation, puisqu’elle est efficace et peu chère : la HAS (Haute Autorité de Santé) estime qu’elle peut faire baisser la tension de plusieurs points chez beaucoup de gens en 6 semaines d’utilisation.

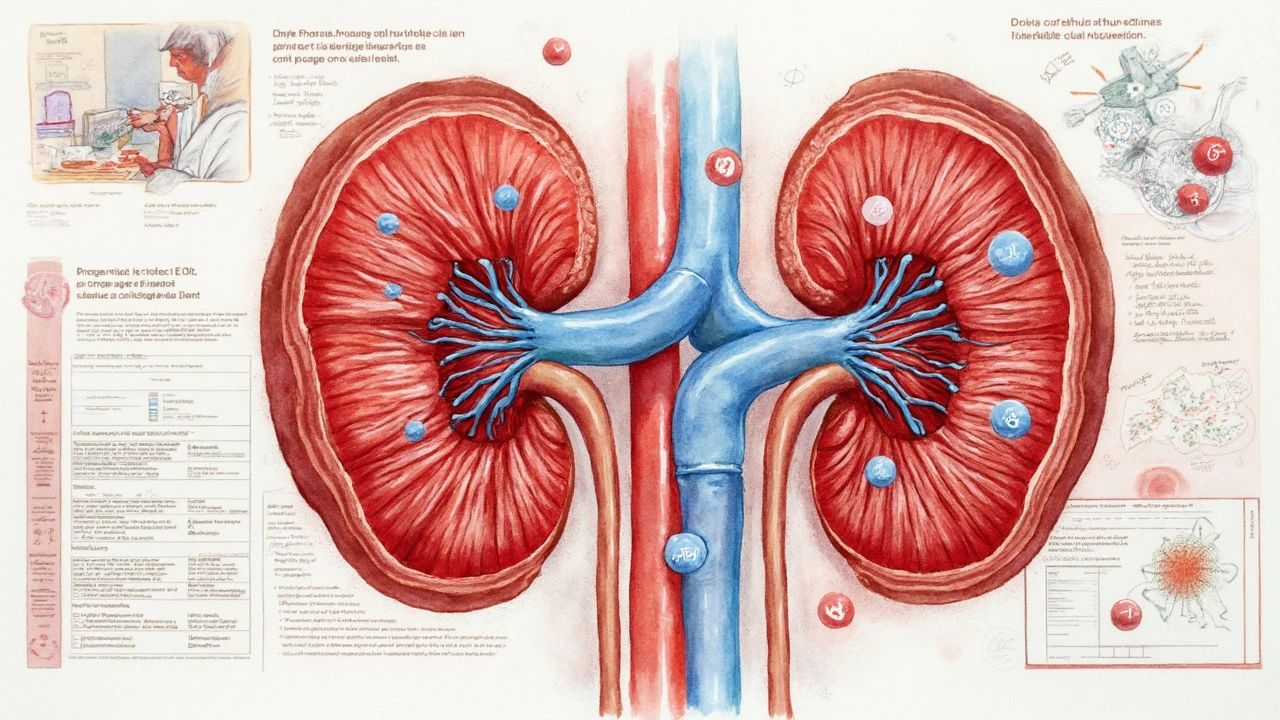

Mais l’efficacité du chlorthalidone s’accompagne systématiquement d’une perte d’électrolytes. Le médicament bloque la réabsorption du sodium dans le rein, ce qui force le corps à éliminer l’eau, mais aussi le sodium et d’autres ions. On ne peut pas choisir de ne faire sortir que l’un d’eux. C’est bon pour certains patients, moins pour d’autres. Les conséquences de cette fuite d’électrolytes dépendent de l’âge, de la fonction rénale, du régime alimentaire, ou même de la température ambiante (en cas de canicule, la perte d’eau et de sel est encore pire).

La plupart des gens réagissent de manière différente face au traitement : certains tolèrent bien, d’autres voient très vite apparaître une sensation de malaise, des baisses de pression importantes en passant de la position assise à debout, voire des troubles du rythme cardiaque. La variation dépend beaucoup de la dose, mais aussi de la durée, de l’association avec d’autres médicaments ou d’une hydratation insuffisante. Ce n’est pas une raison pour paniquer et tout arrêter. Mais c’est un solide rappel de ne jamais prendre à la légère le suivi biologique, même quand tout semble aller bien.

Effets du chlorthalidone sur les électrolytes les plus importants

Le chlorthalidone ne fait pas dans la demi-mesure au niveau des perturbations minérales. Les électrolytes sont comme un jeu d’équilibre. Regardons ce qui change avec ce médicament :

- Hyponatrémie : c’est la baisse du sodium dans le sang. Elle touche environ 15 % des patients traités plusieurs semaines, selon une étude publiée par The Lancet en 2023. Les signes n’apparaissent pas toujours au début, mais peuvent finir par provoquer une grosse fatigue, une confusion, ou même des convulsions chez les personnes âgées ou fragiles. Il n’y a pas que le sodium à surveiller…

- Hypokaliémie : la chute du potassium représente un vrai risque. Elle survient chez 30 % des patients sous chlorthalidone en association avec d’autres médicaments éliminant le potassium. Ici, le cœur trinque le premier. Un taux trop bas de potassium favorise l’apparition d’arythmies cardiaques pouvant mettre la vie en danger.

- Hypomagnésémie : le magnésium, moins surveillé, n’est pas épargné. Sa baisse aggrave la tolérance cardiaque et accentue la fatigue. On l’oublie souvent, mais il compte tout autant.

- Hypercalcémie légère : là, c’est paradoxal. Contrairement à d’autres minéraux, le chlorthalidone augmente parfois le calcium sanguin en empêchant sa fuite urinaire. Cela peut profiter aux os mais accentue parfois les calculs rénaux.

Pourquoi tout ce remue-ménage ? Les reins gèrent beaucoup plus qu’une simple filtration. Dès qu’on agit à un endroit, d’autres minéraux suivent le mouvement. En modifiant la réabsorption du sodium, le chlorthalidone bouscule indirectement les mouvements de potassium et magnésium. Quant au calcium, il reste davantage dans le sang, mais cela n’avantage pas tout le monde. Pour un patient, la surveillance devient plus complexe. Les prises de sang régulières avant et trois semaines après le début, puis tous les 2-3 mois, deviennent la règle, surtout chez les plus de 65 ans ou ceux souffrant d’insuffisance rénale ou de diabète.

Voilà ce que montre une comparaison concrète :

| Électrolyte | Taux normal | Fréquence du trouble sous chlorthalidone | Risques associés |

|---|---|---|---|

| Sodium | 135-145 mmol/L | Jusqu’à 15 % | Fatigue, confusion, coma |

| Potassium | 3,5 – 5,0 mmol/L | Jusqu’à 30 % | Crampes, arythmie, arrêt cardiaque |

| Magnésium | 0,75 – 1,05 mmol/L | Environ 10 % | Torsade de pointes, faiblesse |

| Calcium | 2,2 – 2,6 mmol/L | Moins fréquent | Calculs rénaux, arythmie |

Signes cliniques à surveiller et prévention au quotidien

Pour ne pas finir par payer le prix fort, apprendre à détecter très tôt les signes de perturbations électrolytiques fait toute la différence. Même si le médecin suit le bilan sanguin, personne ne connaît aussi bien son corps que soi-même. Voici ce qui doit alerter immédiatement :

- Une sensation de fatigue profonde alors qu’on dormait très bien.

- Des crampes musculaires, même au repos, ou une faiblesse brutale.

- Un pouls inhabituel, soit ralenti, soit au contraire trop rapide sans raison.

- Des épisodes de vertiges quand on change de position, voire des pertes d’équilibre.

- Des troubles digestifs inexpliqués : nausées, diarrhées prolongées, perte d’appétit.

- Un état de confusion, de somnolence excessive ou de difficultés à articuler quelques mots normalement.

Il ne s’agit pas de paniquer au moindre picotement, mais chacun connaît ce qui n’est pas normal chez lui. Dès l’apparition de ces signes, il est recommandé d’en parler sans délai : avec son médecin, ou même directement au laboratoire pour avancer un dosage sanguin si possible.

Côté prévention, un patient averti vaut mieux que deux doses supplémentaires. La base, c’est :

- Bien s’hydrater, mais pas de façon exagérée non plus. En dehors d’une consigne particulière de restriction, viser 1,5 litre d’eau par jour.

- Ne pas restreindre trop le sel sans consigne, car une hyponatrémie s’aggrave si on supprime totalement le sodium au régime.

- Consommer des aliments riches en potassium et magnésium, comme la banane, l’abricot sec, les amandes, ou les légumes verts. Mais attention si d’autres médicaments augmentent aussi le potassium : demander un avis médical avant d’augmenter la dose.

- Éviter absolument l’automédication qui aggrave la fuite de potassium (certains laxatifs, antifongiques, antibiotiques ou anti-inflammatoires type ibuprofène sont aussi responsables d’hypokaliémie sévère).

La surveillance biologique n’est pas une lubie : une prise de sang avant et trois semaines après le début du traitement, puis tous les deux à trois mois ou en cas de nouveau symptôme, est une règle justifiée. Plus on avance en âge, plus il faut être réactif : chez les plus de 70 ans, un contrôle mensuel en période de canicule ou quand le patient a d’autres médicaments « rénaux » (comme les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les ARA2) est conseillé.

Populations à risque et associations médicamenteuses dangereuses

Certaines personnes réagissent vraiment mal au chlorthalidone, même à faible dose. Une étude de la Société française de cardiologie a montré que les personnes âgées, diabétiques, avec une insuffisance cardiaque ou rénale, ou celles déjà anciennes sous diurétique thiazidique, sont les plus exposées à un déséquilibre électrolytique sévère. Chez la femme, le risque de développer une hyponatrémie est multiplié par 2,5 par rapport à l’homme du même âge, pour des raisons hormonales et métaboliques. Les sujets qui transpirent beaucoup (travailleurs en extérieur, sportifs en été) sont aussi à risque majeur d’hyponatrémie aiguë.

Quant aux associations multiples : la prudence, c’est une obligation, pas une option. Combiner chlorthalidone avec d’autres médicaments éliminant le potassium (comme les corticoïdes, certains laxatifs, ou même la réglisse consommée en excès) majore le risque de complications cardiaques. Le mélange avec un anti-arythmique type amiodarone, sotalol ou le lithium est carrément déconseillé à cause du risque d’arythmie sévère ou de syndrome confusionnel grave.

Un piège courant : certains patients reçoivent simultanément un autre diurétique « épargneur de potassium » (comme la spironolactone). L’idée part d’un bon sentiment, mais l’équilibre fragile devient parfois imprévisible : on peut basculer soudainement d’une hypokaliémie à une hyperkaliémie toute aussi dangereuse, surtout si la fonction rénale bascule. Moralité : chaque nouveau médicament doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux des électrolytes, en particulier le potassium. Même une simple infection virale, source de déshydratation, peut tout bouleverser.

Et pour ceux qui prennent des compléments alimentaires vendus sans ordonnance : prudence extrême. Certaines plantes ou gélules « detox » contiennent des diurétiques naturels qui renforcent l’action du chlorthalidone et multiplient le risque de déséquilibre. Le naturel n’est pas sans danger dès qu’on touche aux reins et aux minéraux sanguins.

Conseils concrets pour limiter les risques liés au chlorthalidone

Adopter des réflexes simples au quotidien évite bien des soucis. Voici une petite check-list plébiscitée par les infirmières de cardiologie lors de consultations éducatives :

- Garder un carnet : noter chaque nouveau symptôme ou effet étrange survenu après quelques jours d’utilisation.

- Faire programmer un contrôle biologique avant et après tout changement de dose, ou d'association médicamenteuse, même en pensant que « c’est juste une gélule de compléments en pharmacie ».

- Ne pas arrêter de son propre chef un traitement sans discussion, même avec des signes de faiblesse : il faut décrocher le téléphone ou passer au cabinet pour vérifier l’origine.

- Vérifier la tension debout puis assise, tous les matins la première semaine : une baisse de plus de 20 points de pression systolique ou un état de malaise doit motiver une évaluation en urgence par le médecin.

- Ne jamais masquer les symptômes sous plusieurs couches d’auto-traitement : entre paracétamol, ibuprofène, magnésium ou comprimés « anti-crampes » pris à l’aveugle, l’automédication retarde bien souvent le vrai diagnostic du trouble électrolytique.

Voici quelques petits rappels pour le quotidien sous chlorthalidone :

- Prendre le médicament le matin pour limiter son effet sur les envies nocturnes d’uriner et éviter la déshydratation nocturne.

- Manger selon ses envies, mais ajouter des aliments sources de potassium/magnésium si les bilans sont bas, toujours sur les conseils du professionnel de santé.

- Pendant les périodes de canicule, décaler la prise du médicament ou revoir la posologie si le médecin l’autorise.

- Informer systématiquement tous les soignants (y compris dentiste et pharmacien) de la prise de chlorthalidone : beaucoup de médicaments interagissent, parfois à bas bruit.

Retenez surtout que ce médicament n’est ni un gentil diurétique ni un poison, il est juste exigeant en surveillance et dialogue avec le médecin. Le moindre nouveau symptôme musculaire, cardiaque, digeste, ou neurologique est plus qu’un détail à signaler : c’est peut-être le signe d’un déséquilibre électrolytique induit par le chlorthalidone. Prendre soin de son corps en surveillant ces indicateurs, c’est la meilleure façon d’assurer efficacité… et tranquillité d’esprit.

Xavier Haniquaut

Je prends ce truc depuis 6 mois, j’ai juste eu une petite crampé au mollet un jour. J’ai mangé une banane et c’est passé. Pas la peine de faire un drame.