Diabète de type 1 : quand le corps ne produit plus d'insuline

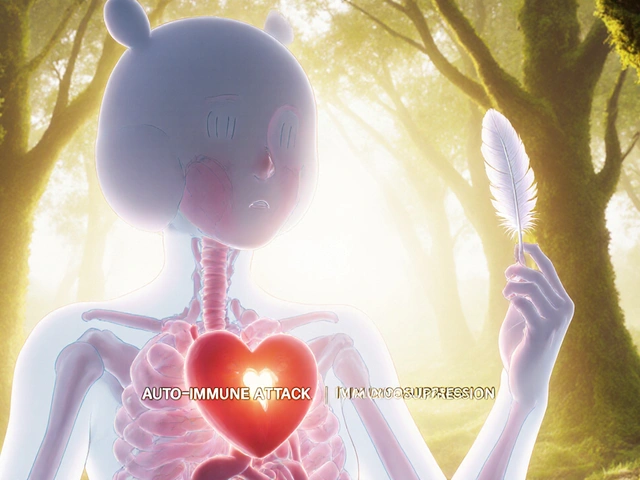

Le diabète de type 1 n’est pas une question de mauvaises habitudes alimentaires ou de manque d’exercice. C’est une maladie auto-immune : le système immunitaire attaque et détruit les cellules du pancréas qui fabriquent l’insuline. Sans cette hormone, le sucre (glucose) ne peut pas entrer dans les cellules pour fournir de l’énergie. Il s’accumule dans le sang, et les conséquences peuvent être graves - voire mortelles - si rien n’est fait. Ce n’est pas une maladie qui disparaît. C’est une condition chronique qui demande une gestion quotidienne, rigoureuse, mais tout à fait maîtrisable.

En France, environ 100 000 personnes vivent avec un diabète de type 1. La moitié sont diagnostiquées avant l’âge de 18 ans, mais de plus en plus d’adultes découvrent cette maladie à 30, 40 ou même 50 ans. Ce n’est pas une maladie des enfants. C’est une maladie qui touche tout le monde, et qui demande une compréhension claire des symptômes, du diagnostic et des options de traitement.

Les signes qui ne trompent pas

Le diabète de type 1 n’attend pas. Il frappe vite. Les symptômes apparaissent souvent en quelques jours ou semaines - pas comme le diabète de type 2, qui évolue lentement sur des années. Si vous ou un proche avez remarqué ces signes, ne les ignorez pas.

- Soif extrême et urinations fréquentes : Le corps essaie d’éliminer l’excès de sucre par les urines. Plus vous urinez, plus vous avez soif. C’est un cercle vicieux.

- Perte de poids inexpliquée : Même si vous mangez normalement, votre corps ne peut pas utiliser le sucre comme énergie. Il se met à détruire les muscles et les graisses pour survivre.

- Très grande fatigue : Sans insuline, vos cellules sont en famine énergétique. Vous vous sentez épuisé, même après une bonne nuit de sommeil.

- Visage flou : Le sucre élevé dans le sang modifie la forme du cristallin de l’œil. La vision devient trouble - c’est souvent réversible dès que le taux de sucre redescend.

- Faim constante : Votre corps crie famine, même si vous venez de manger. Parce que le sucre ne rentre pas dans vos cellules.

- Blessures qui ne guérissent pas : Le sucre élevé affaiblit le système immunitaire. Les coupures, les éraflures, les infections cutanées mettent plus de temps à cicatriser.

Le plus dangereux ? Le cétose diabétique. Si le diabète n’est pas traité, le corps commence à brûler les graisses pour produire de l’énergie. Cela génère des corps cétoniques, toxiques. Les signes : haleine fruitée (comme des pommes pourries), nausées, vomissements, douleurs abdominales, respiration rapide. C’est une urgence médicale. Une personne peut basculer dans un coma diabétique en moins de 24 heures.

Comment est-on diagnostiqué ?

Le diagnostic ne repose pas sur un seul test. Il faut croiser plusieurs éléments pour être sûr que c’est bien du diabète de type 1 - et pas du type 2.

Le premier test est l’HbA1c. Il mesure la proportion de sucre collé aux globules rouges sur les 2 à 3 derniers mois. Un résultat de 6,5 % ou plus sur deux tests différents confirme le diabète. En France, les laboratoires utilisent les mêmes seuils qu’aux États-Unis : 6,5 % est le seuil diagnostique.

Si les symptômes sont clairs, on peut aussi mesurer le taux de glucose à jeun. Si c’est 126 mg/dL (7,0 mmol/L) ou plus après 8 heures sans manger, c’est diagnostique. Ou bien un taux aléatoire de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) ou plus, accompagné des symptômes.

Mais ici, la clé pour distinguer le type 1 du type 2, c’est la recherche d’anticorps. Le corps attaque ses propres cellules. On cherche les anticorps contre GAD65, IA2 ou ZNT8. Si l’un d’eux est présent, c’est presque certainement un diabète de type 1. Même chez un adulte en surpoids - ce n’est pas parce qu’on est en surpoids qu’on a forcément du type 2.

On vérifie aussi le C-peptide. C’est une molécule produite en même temps que l’insuline. Si le taux est bas, c’est que le pancréas ne produit presque plus d’insuline. C’est un marqueur clé du type 1. Chez les personnes avec du type 2, ce taux est souvent normal ou élevé.

En cas de symptômes aigus, on vérifie aussi la présence de cétone dans le sang ou l’urine. Si c’est positif, on traite en urgence - souvent à l’hôpital.

Le traitement : l’insuline, une nécessité, pas un choix

Il n’y a pas d’alternative à l’insuline dans le diabète de type 1. Le pancréas ne la produit plus. Pas de pilule, pas de régime, pas de complément alimentaire qui peut la remplacer. L’insuline est une hormone vitale. Sans elle, la mort est inévitable.

Deux méthodes principales existent aujourd’hui, toutes deux validées par les recommandations internationales.

1. Injections multiples par jour (MDI)

C’est la méthode la plus répandue. On utilise deux types d’insuline :

- Insuline de fond (longue durée) : une injection le matin, ou une le soir, ou deux par jour. Elle couvre les besoins de base entre les repas et pendant la nuit. Exemples : glargine, degludec.

- Insuline rapide (prandiale) : injectée juste avant chaque repas. Elle agit en 15 minutes et dure 4 à 5 heures. Elle compense le sucre des aliments. Exemples : lispro, aspart, glulisine.

Chaque personne a besoin d’une dose personnalisée. Cela demande de compter les glucides, de mesurer sa glycémie avant chaque repas, et d’ajuster la dose en conséquence. Ce n’est pas simple. C’est un apprentissage long, mais on s’y habitue.

2. Pompe à insuline (CSII)

La pompe à insuline est un petit appareil porté sur le corps, relié à un cathéter sous la peau. Elle délivre en continu une petite quantité d’insuline rapide (fond) et permet d’administrer des doses supplémentaires (bolus) avant les repas.

Les modèles modernes sont connectés aux capteurs de glycémie en continu (CGM). Ils affichent en temps réel votre taux de sucre, et certains peuvent même arrêter automatiquement l’insuline si la glycémie descend trop bas - ce qu’on appelle un système hybride closed-loop. Des modèles comme la Medtronic MiniMed 780G ou la Tandem t:slim X2 avec Control-IQ ont montré une amélioration de 20 à 25 % du temps passé dans la zone cible (70-180 mg/dL).

La pompe n’est pas pour tout le monde. Elle demande une formation, une bonne maîtrise des chiffres, et une motivation constante. Mais pour beaucoup, elle libère une énorme pression mentale.

Les objectifs de traitement : pas de chiffres magiques

On ne cherche pas à avoir une glycémie parfaite à 100 % du temps. C’est impossible, et ça peut être dangereux. L’objectif, c’est d’être dans la zone la plus saine possible le plus souvent.

Les recommandations de l’American Diabetes Association (2023) sont claires :

- Avant les repas : 80 à 130 mg/dL (4,44 à 7,22 mmol/L)

- 2 heures après un repas : moins de 180 mg/dL (10,0 mmol/L)

- HbA1c cible : moins de 7 % (53 mmol/mol) pour la plupart des adultes

Mais attention : ce n’est pas une règle universelle. Pour une personne âgée, avec d’autres maladies, ou qui a déjà eu des hypoglycémies graves, on peut accepter un HbA1c à 7,5 % ou même 8 %. L’objectif n’est pas de faire des chiffres parfaits - c’est de rester en vie, en bonne santé, et sans crises.

Les capteurs de glycémie en continu (CGM) ont changé la donne. Ils permettent de voir non seulement le taux actuel, mais aussi sa tendance : monte-t-il ? descend-il ? Est-ce qu’il va plonger dans l’heure ? Cela réduit les hypoglycémies de 30 à 40 %.

La vie quotidienne : un vrai travail

Le diabète de type 1, c’est un travail à temps plein. En moyenne, les personnes concernées passent entre 2 et 4 heures par jour à gérer leur maladie : mesures de glycémie, injections, calculs de glucides, ajustements de doses, vérification des capteurs, gestion des repas, des sports, des voyages…

Chaque repas demande un calcul. Combien de glucides ? 15 ? 30 ? 60 ? Quel est votre ratio insuline/glucides ? 1 unité pour 10g ? Pour 25g ? Cela varie d’une personne à l’autre. Et ça change selon l’heure de la journée, le stress, la maladie, les règles…

Les hypoglycémies sont fréquentes. Si la glycémie tombe en dessous de 70 mg/dL (3,9 mmol/L), il faut agir vite. 15 g de sucre rapide : 4 morceaux de sucre, 150 ml de jus de fruit, une boisson sucrée. Pas de chocolat - il est trop lent. Attendre 15 minutes. Re-mesurer. Répéter si nécessaire.

La formation initiale est essentielle. Les programmes d’éducation thérapeutique en France durent 10 à 20 heures. On apprend à lire les chiffres, à utiliser les pompes, à gérer les sports, les voyages, les infections. On ne se débrouille pas seul. Il faut un accompagnement.

Les nouvelles avancées : de l’espoir en vue

Il y a 20 ans, on n’avait que des insulines à action lente ou rapide. Aujourd’hui, on a des systèmes intelligents, des capteurs qui parlent aux pompes, et même des traitements qui ralentissent la maladie.

En novembre 2022, la FDA a approuvé teplizumab (Tzield). C’est le premier traitement qui retarde l’apparition du diabète de type 1 chez les personnes à risque élevé. C’est une perfusion de 14 jours. Chez les enfants et adolescents avec des anticorps positifs mais pas encore de symptômes, il a retardé le diagnostic de 24,5 mois en moyenne. Ce n’est pas une cure, mais c’est un premier pas vers une prévention.

Et puis, il y a la thérapie par cellules souches. Vertex Pharmaceuticals a testé une nouvelle thérapie, VX-880, qui injecte des cellules pancréatiques dérivées de cellules souches. Chez les patients traités, 89 % ont pu arrêter l’insuline après 90 jours. Ce n’est pas encore disponible en France, mais les résultats sont extraordinaires.

Le coût de la maladie est élevé : en moyenne, 20 773 dollars par an aux États-Unis, dont 27 % pour l’insuline. En France, la prise en charge est quasi totale. Mais l’accès aux nouvelles technologies (pompes, capteurs) reste inégal. Ce n’est pas une question de santé publique - c’est une question d’équité.

On ne guérit pas… mais on vit bien

Le diabète de type 1, c’est une maladie qui ne disparaît pas. Mais elle ne doit pas définir votre vie. Des gens avec ce diagnostic vivent aussi longtemps que les autres. Ils font du sport, des enfants, des voyages, des carrières. Ils ont des bons jours, des mauvais jours. Ils se trompent. Ils apprennent. Ils s’adaptent.

La clé ? Ne pas se sentir seul. Les groupes de soutien, les équipes médicales, les technologies, les recherches - tout avance. On ne vit plus avec la peur constante de l’urgence. On vit avec une routine, une vigilance, et une liberté retrouvée.

Le diabète de type 1 n’est pas une fin. C’est un nouveau départ. Avec les bons outils, les bons soutiens, et la bonne information, on peut non seulement survivre - mais vivre pleinement.

Le diabète de type 1 peut-il apparaître à l’âge adulte ?

Oui, absolument. On pensait autrefois que le diabète de type 1 n’arrivait que chez les enfants. Aujourd’hui, on sait que près de la moitié des diagnostics se font après 18 ans. C’est ce qu’on appelle le LADA - diabète auto-immune latent de l’adulte. Les symptômes sont plus doux au début, mais la perte d’insuline est progressive et inévitable. Le diagnostic nécessite des tests d’anticorps pour être sûr.

Est-ce que je peux arrêter l’insuline si je mange bien ?

Non. Le diabète de type 1 n’est pas causé par une mauvaise alimentation. Le pancréas ne produit plus d’insuline. Même avec un régime parfait, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules sans insuline. Arrêter l’insuline, c’est courir un risque mortel de cétose diabétique. Aucun régime, aucune cure, aucun complément ne peut remplacer l’insuline dans ce cas.

Les capteurs de glycémie en continu remplacent-ils les piqûres au doigt ?

Presque. Les capteurs CGM mesurent la glycémie en continu sous la peau et sont très fiables. Mais ils doivent être calibrés de temps en temps avec une mesure au doigt, surtout si les chiffres semblent incohérents avec vos symptômes. Pour les personnes avec des hypoglycémies fréquentes ou une mauvaise perception de la baisse de sucre, les piqûres restent un outil de vérification essentiel.

Quelle est la différence entre l’insuline rapide et l’insuline de fond ?

L’insuline de fond (longue durée) agit sur 24 heures et couvre les besoins entre les repas et pendant la nuit. Elle ne change pas selon ce que vous mangez. L’insuline rapide agit en 15 minutes et dure 4 à 5 heures. Elle sert à compenser le sucre des aliments. On l’injecte avant les repas. Ensemble, elles imitent le fonctionnement normal du pancréas.

Le diabète de type 1 est-il héréditaire ?

Il y a un facteur génétique, mais ce n’est pas une maladie héréditaire comme la mucoviscidose. Si un parent a un diabète de type 1, le risque pour l’enfant est d’environ 5 % - contre 0,4 % dans la population générale. Mais la plupart des personnes atteintes n’ont aucun proche avec la maladie. Ce sont des facteurs environnementaux (virus, alimentation précoce, etc.) qui déclenchent la réponse auto-immune chez les personnes prédisposées génétiquement.

Puis-je faire du sport avec un diabète de type 1 ?

Oui, et c’est fortement recommandé. Le sport améliore la sensibilité à l’insuline. Mais il faut s’adapter. Avant l’effort, vérifiez votre glycémie. Pendant, surveillez-la si possible. Après, prévoyez un encas pour éviter une hypoglycémie tardive. Certains sportifs de haut niveau sont diabétiques de type 1 - ils gèrent, ils gagnent. Le sport ne vous interdit rien. Il vous oblige juste à mieux comprendre votre corps.

Julien Weltz

Je viens d’apprendre que mon frère a un LADA. Ce post, c’est la première fois qu’on me parle de ça comme il faut. Merci. J’ai enfin compris pourquoi il perdait du poids sans raison.