En 2025, les médicaments génériques représentent 65 % de toutes les ordonnances en Europe par volume, mais seulement 18 % de la valeur totale. Ce paradoxe n’est pas dû à un manque de demande, mais à un système réglementaire complexe, fragmenté et en pleine réforme. Pour les fabricants de génériques, naviguer entre les différentes voies d’autorisation dans l’UE n’est pas une question de choix technique - c’est une question de survie commerciale.

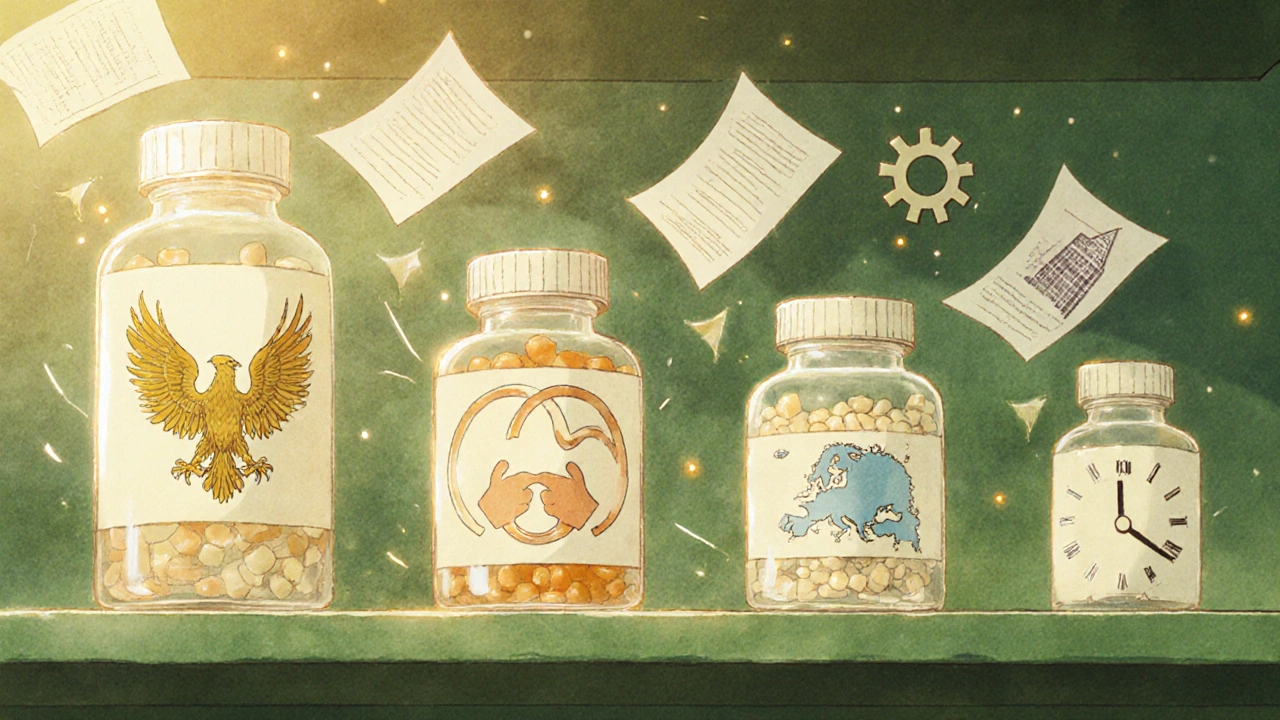

Quatre voies d’autorisation, un seul objectif : équilibrer accès et sécurité

Le système européen de mise sur le marché des génériques repose sur quatre voies distinctes, chacune avec ses règles, ses délais et ses coûts. Aucune ne est parfaite. Le choix de la bonne voie peut faire la différence entre une entrée sur le marché en 14 mois ou en 24.

La procédure centralisée est la plus rapide pour une couverture européenne. Une seule demande à l’Agence européenne des médicaments (EMA), une seule décision de la Commission européenne. Valable dans les 27 États membres plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Le délai d’évaluation est passé de 210 à 180 jours depuis la réforme du Pharma Package de juin 2025. Mais le prix ? Environ 425 000 € de frais d’application, plus entre 1,2 et 1,8 million d’euros en conseil. Seuls les génériques à fort potentiel - avec des ventes prévues supérieures à 250 millions € en Europe - en valent la peine. Sandoz l’a prouvé en 2025 avec son générique de Cosentyx : lancement simultané dans toute l’UE, 11 mois plus vite que ce que permettait la procédure mutualisée.

La procédure de reconnaissance mutuelle (MRP) est la plus utilisée : 42 % des demandes. Un générique déjà autorisé dans un État membre (l’État de référence) est soumis aux autres. Idéalement, 90 jours pour consensus. En pratique, 132,7 jours en moyenne. Pourquoi ? Parce que chaque pays peut demander des ajustements. Teva a perdu 8,2 mois sur son générique de rosuvastatine en 2023 : l’Allemagne a bloqué la négociation des prix, et les Pays-Bas et la Belgique ont attendu. Le coût ? 3,2 millions € de frais de stockage et de retards.

La procédure décentralisée (DCP) est la plus frustrante. 38 % des demandes. Les fabricants soumettent simultanément à plusieurs pays sans autorisation préalable. L’État de référence mène l’évaluation en 210 jours. Mais 37 % des dossiers subissent des retards de plus de six mois, surtout en Europe de l’Est, où les exigences en matière de qualité varient. Un générique peut être approuvé en France, mais rejeté en Pologne pour une impureté jugée « non standard » - même si l’EMA l’a validée.

La procédure nationale est la moins utilisée : seulement 5 %. Elle sert à cibler un marché spécifique. En France, Accord Healthcare a mis 197 jours pour obtenir une autorisation nationale. Même produit, même dossier, mais en MRP sur cinq pays : 142 jours. La nationalité n’apporte pas de vitesse - elle apporte de la fragmentation.

Les exigences techniques : l’équivalence, c’est tout

Pas de mystère : pour être autorisé comme générique, un médicament doit être identique à l’originale. Même composition en principe actif. Même forme posologique. Même biodisponibilité.

La preuve ? Des études de bioéquivalence. Et là, l’EMA exige une précision extrême : les intervalles de confiance à 90 % pour la Cmax (concentration maximale) et l’AUC (exposition totale) doivent tomber entre 80,00 % et 125,00 %. Pas un peu plus, pas un peu moins. Les fabricants passent des mois à optimiser les formulations pour atteindre cet équilibre.

Mais les pays ne sont pas tous d’accord. L’Allemagne (BfArM) demande des études pharmacodynamiques supplémentaires pour les inhalateurs, même si l’EMA ne les exige pas. La France (ANSM) demande des documents spécifiques sur les formulations pédiatriques. Le résultat ? Un générique approuvé à Bruxelles peut être bloqué à Berlin pour une raison technique que personne d’autre ne considère comme critique.

La réforme du Pharma Package 2025 : un coup de pied dans la fourmilière

Le 4 juin 2025, l’UE a adopté la plus grande réforme de sa réglementation pharmaceutique en 20 ans. Le Pharma Package vise à réduire les délais, à accélérer l’accès et à lutter contre les pénuries. Trois changements majeurs.

Le premier : la protection des données. Elle passe de 10 à 8 ans (plus 1 an de protection du marché). Avant, les génériques ne pouvaient pas entrer avant 10 ans après la mise sur le marché de l’originale. Désormais, 8 ans. Et si le fabricant d’origine prouve un bénéfice pour la santé publique, il peut obtenir un an supplémentaire. Ce changement devrait accélérer l’entrée de 78 génériques de biologiques en développement.

Le deuxième : l’exemption Bolar étendue. Avant, les fabricants de génériques pouvaient commencer les négociations avec les autorités de remboursement seulement deux mois avant l’expiration du brevet. Désormais, six mois. Cela change tout. Les payeurs peuvent comparer les prix avant même que le générique ne soit disponible. Résultat ? Les prix de lancement pourraient baisser de 12 à 18 %. REMAP Consulting estime que cela réduira les délais d’entrée de 4,3 mois en moyenne.

Le troisième : l’obligation d’approvisionnement. Les fabricants doivent garantir des quantités suffisantes sur tout le territoire. Mais qui définit « suffisant » ? Chaque pays interprète ça différemment. Certains exigent des stocks de 6 mois, d’autres 3. Les petits marchés risquent d’être négligés. Le professeur Panos Kanavos, de la London School of Economics, avertit : « Ce mécanisme pourrait créer des pénuries artificielles dans les pays plus petits. »

Qui gagne ? Qui perd ?

Les géants comme Sandoz, Viatris ou Novartis ont les ressources pour jouer la procédure centralisée. Ils ont les équipes juridiques, les laboratoires, les budgets. Ils gagnent du temps, de la visibilité, et une marge plus large.

Les PME européennes, elles, sont coincées. La nouvelle « prime de transfert d’exclusivité » - qui accorde un an de protection supplémentaire à un générique qui atteint 490 millions € de ventes - est inatteignable pour elles. Elles se retrouvent coincées dans la MRP ou la DCP, avec des délais imprévisibles.

Les fabricants indiens, eux, ont explosé. En 2024, ils ont obtenu 38 % des autorisations dans l’UE, contre 29 % en 2020. Leur force ? Des coûts de production bas, des équipes expérimentées dans les procédures complexes, et une capacité à absorber les retards. Ils ne cherchent pas à gagner vite - ils cherchent à gagner en volume.

Les défis opérationnels : un vrai casse-tête logistique

Préparer une demande de générique prend 15 à 18 mois. Seuls 6 à 8 mois sont consacrés aux études de bioéquivalence. Le reste ? À s’adapter aux exigences nationales.

En 2026, tout doit être soumis en format XML - les informations produit électroniques (ePI). Cela coûte entre 180 000 et 250 000 € par entreprise en investissements IT. Les petites entreprises n’ont pas les moyens. Elles doivent s’associer, ou abandonner.

Et les impuretés ? Les anciens médicaments de référence n’ont pas toujours été analysés selon les normes actuelles. L’EMA demande des profils d’impuretés modernes. Mais certains États refusent d’accepter les données d’un générique parce que l’originale n’a pas été testée avec les mêmes méthodes. Résultat ? Des dossiers bloqués pour des raisons historiques.

Une enquête de 2025 montre que 58 % des fabricants trouvent les réponses des autorités nationales incohérentes avec celles de l’EMA. La confusion règne. Et le temps, c’est de l’argent.

Le futur : plus de génériques, mais des marchés plus inégaux

Les prévisions sont claires : la part des génériques en Europe passera de 65 % à 69,2 % des ordonnances d’ici 2028. Les réformes accélèrent l’entrée. Les pénuries devraient baisser de 35 % d’ici 2028 grâce à l’obligation d’approvisionnement.

Mais les inégalités s’aggravent. Les grands acteurs se concentrent sur les médicaments à haut volume. Les génériques pour les maladies rares, les traitements pédiatriques ou les formulations complexes - comme les inhalateurs ou les crèmes à base de peptides - risquent d’être abandonnés. Qui les produira ? Qui les financera ?

La crise des médicaments essentiels n’est pas résolue. Elle est juste réorganisée. Le Acte sur les médicaments essentiels de mars 2025 oblige les pays à maintenir des stocks de 200 génériques critiques. C’est bon pour la sécurité. Mais cela ajoute des contrôles de qualité supplémentaires. Pour les petits fabricants, c’est un mur de plus.

Le marché européen des génériques n’est plus un simple jeu de prix. C’est un jeu de réglementation, de patience, de stratégie et de ressources. Celui qui comprend les voies, les délais, les pièges nationaux et les réformes à venir - gagne. Les autres attendent. Et les patients, eux, attendent aussi.

Quelles sont les quatre voies d’autorisation pour les médicaments génériques dans l’UE ?

Les quatre voies sont : la procédure centralisée (EMA), la reconnaissance mutuelle (MRP), la procédure décentralisée (DCP) et la procédure nationale. La centralisée donne un accès européen en une seule décision, mais est coûteuse. La MRP et la DCP permettent une entrée progressive, mais sont lentes à cause des différences nationales. La nationale est limitée à un seul pays.

Qu’est-ce que la réforme du Pharma Package 2025 ?

C’est une réforme majeure adoptée en juin 2025 pour accélérer l’accès aux génériques. Elle réduit la protection des données de 10 à 8 ans, étend l’exemption Bolar à 6 mois avant l’expiration du brevet, et introduit une obligation d’approvisionnement pour éviter les pénuries. Elle vise à réduire les délais d’entrée de 11 mois en moyenne.

Pourquoi les génériques sont-ils plus chers à lancer en Europe qu’aux États-Unis ?

Parce que l’Europe a 27 systèmes de remboursement, 27 autorités de santé, et des exigences nationales divergentes. En moyenne, il faut 22,4 mois pour lancer un générique en Europe contre 8,7 mois aux États-Unis. La complexité administrative et les retards de négociation des prix alourdissent les délais.

Quel est le rôle de l’EMA dans l’autorisation des génériques ?

L’EMA évalue scientifiquement les dossiers pour la procédure centralisée et donne des recommandations pour les autres procédures. Elle fixe les normes techniques - comme les exigences de bioéquivalence - mais ne décide pas des prix ni des remboursements. Ce sont les États membres qui le font.

Les fabricants indiens dominent-ils le marché européen des génériques ?

Ils sont devenus majeurs : en 2024, ils ont obtenu 38 % des autorisations dans l’UE, contre 29 % en 2020. Leur force réside dans des coûts de production bas, une grande expérience dans les procédures complexes, et une capacité à gérer les retards. Mais les entreprises européennes comme Sandoz et Viatris restent fortes grâce à leur stratégie de procédure centralisée.

Quels sont les risques pour les petits fabricants de génériques ?

Les petits fabricants sont exposés à trois risques : les coûts élevés de conformité (notamment pour l’ePI en XML), les retards imprévisibles dans les procédures nationales, et la difficulté à atteindre le seuil de 490 millions € pour bénéficier de la prime d’exclusivité. Sans ressources, ils risquent d’être écartés des marchés les plus rentables.

clement fauche

Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que l’EMA a changé ses normes d’impuretés, les labos indiens envoient des trucs qui ressemblent plus à des produits chimiques qu’à des médicaments. Et on les approuve parce que ‘c’est bon pour le prix’. Je préfère payer plus et avoir un truc qui ne me tue pas lentement.