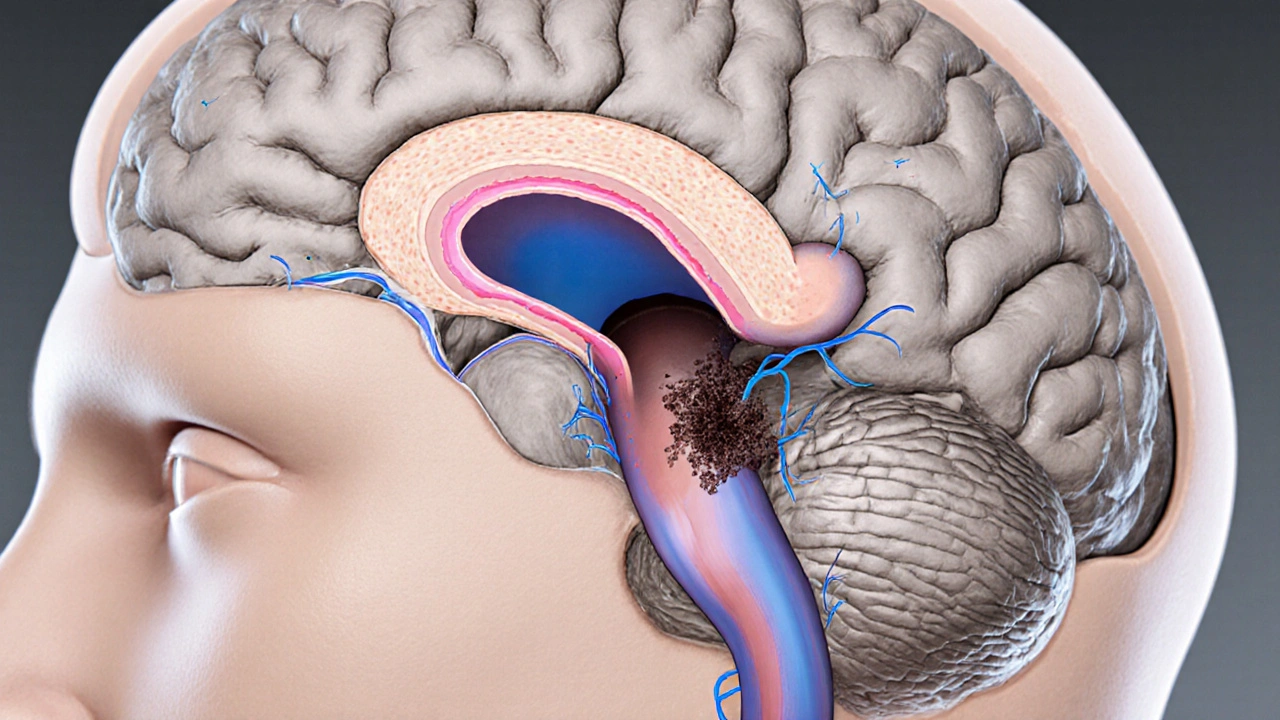

Lorsque le flux sanguin vers le cerveau diminue, les neurones sont privés d'oxygène et de nutriments essentiels. Cette situation, appelée ischémie cérébrale, peut déclencher des lésions irréversibles en quelques minutes. Comprendre comment l’ischémie agit sur le cerveau et pourquoi il faut la repérer le plus tôt possible, c’est se donner une vraie chance de réduire les séquelles et d’éviter un accident vasculaire cérébral (AVC) majeur.

Qu’est‑ce que l’ischémie cérébrale?

Ischémie cérébrale est une réduction partielle ou totale du flux sanguin dans une zone du cerveau, entraînant une privation d’oxygène (hypoxie) et de glucose. Elle peut être d’origine thrombotique (caillot), embolique (embole provenant d’une autre zone) ou vasculaire (sténose artérielle). Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’ischémie représente plus de 80% des AVC ischémiques, qui restent la première cause de handicap neurologique chez l’adulte.

Le cerveau, malgré ne représentant que 2% du poids corporel, consomme près de 20% de l’oxygène sanguin. Cette dépendance rend chaque minute d’interruption critique.

Comment l’ischémie perturbe le fonctionnement du cerveau?

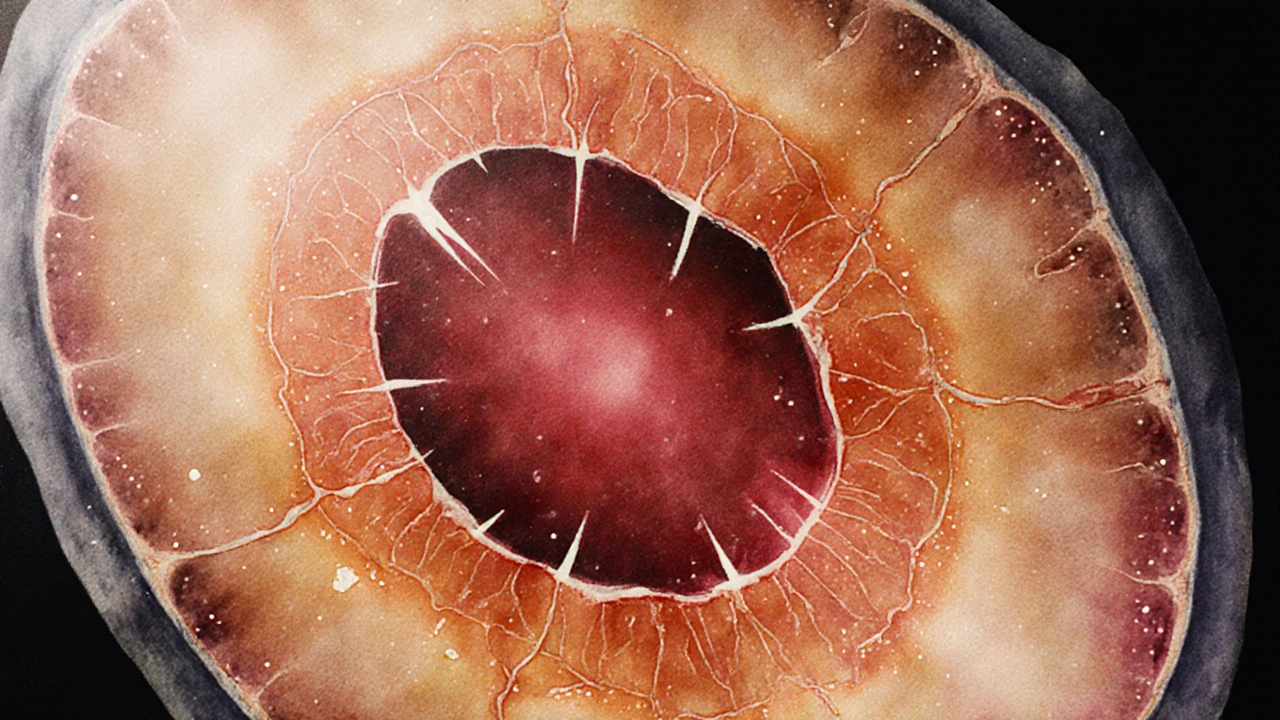

Lorsqu’une artère cérébrale se bouche, le cortex cérébral perd rapidement son apport énergétique, ce qui déclenche une cascade d’événements: perte de potentiel d’action, accumulation d’acide lactique, libération d’excitotoxic glutamate, production de radicaux libres.

Ces processus provoquent la mort cellulaire (nécrose) et l’inflammation. La zone centrale de la lésion, appelée core, est irréversiblement endommagée dès 5minutes, alors que la zone périphérique, la “penumbra”, reste viable si le flux est restauré rapidement.

Cette distinction est cruciale: les stratégies thérapeutiques visent à sauver la penumbra avant qu’elle ne se transforme en core.

Signes avant‑coureurs et symptômes à ne pas ignorer

Les premiers signaux sont souvent subtils et facilement attribués à la fatigue ou au stress. Voici les plus fréquents:

- Confusion soudaine, difficulté à parler ou à comprendre.

- Faiblesse ou engourdissement d’un bras ou d’une jambe, surtout d’un seul côté.

- Vision trouble ou perte de champ visuel.

- Vertiges, perte d’équilibre ou trouble de la marche.

- Maux de tête inhabituels, parfois décrits comme «le pire jamais senti».

Ces symptômes correspondent à des symptômes neurologiques qui reflètent l’atteinte de régions spécifiques du cerveau selon la localisation de l’ischémie.

Utiliser l’acronyme VITE (Vision, Immobilité, Trouble de la parole, Équilibre) aide à reconnaître rapidement un problème.

Outils de détection précoce: IRM, scanner, angiographie

Le diagnostic repose sur l’imagerie médicale capable de visualiser le flux sanguin et les lésions cérébrales. Les trois techniques majeures sont:

- Imagerie par résonance magnétique (IRM): excellente sensibilité pour identifier la penumbra grâce à la séquence diffusion‑pondérée.

- Tomodensitométrie (CT‑scan): rapide, disponible en salle d’urgence, idéale pour exclure une hémorragie.

- Angiographie cérébrale: visualise les artères et permet de détecter un caillot ou une sténose, souvent réalisée avec le CT‑angiogramme (CTA) ou le MR‑angiogramme (MRA).

Un examen sanguin mesurant la glycémie, les marqueurs d’inflammation (CRP) et le profil lipidique complète l’évaluation.

Comparaison des techniques d’imagerie pour la détection précoce

| Critère | IRM | CT‑scan | Angiographie |

|---|---|---|---|

| Temps d’obtention | 15‑30min | 5‑10min | 15‑20min (avec injection) |

| Sensibilité à la penumbra | Élevée | Moyenne | Élevée (visualisation vasculaire) |

| Disponibilité en urgence | Variable (certaines cliniques) | Très élevée | Limité à gros centres |

| Contre‑indications | Implants métalliques, claustrophobie | Radiation (exposition limitée) | Utilisation d’agent iodé, allergies |

| Coût moyen (France, 2025) | 300€ | 150€ | 450€ |

En pratique, le CT‑scan reste le premier examen en salle d’urgence, suivi rapidement par une IRM si les conditions le permettent.

Facteurs de risque & mesures de prévention

Plusieurs éléments augmentent la probabilité d’une ischémie cérébrale:

- Hypertension artérielle (pression >140/90mmHg).

- Hypercholestérolémie (LDL >130mg/dL).

- Diabète de type2.

- Tabagisme (≥10 cigarettes/jour).

- Antécédents familiaux d’AVC.

- Sédentarité et obésité (IMC >30).

Adopter un mode de vie «cœur‑cérébral» réduit significativement le risque: alimentation riche en oméga‑3, fruits, légumes, activité physique ≥150min/semaine, contrôle du poids et suivi médical régulier.

Options de traitement dès les premières heures

Le principe clé est «temps = tissu ». Deux interventions majeures sont disponibles dans les six premières heures:

- Thrombolyse IV: administration d’Alteplase (tPA) à une dose de 0,9mg/kg, 10% en bolus puis le reste en perfusion sur 60minutes. Elle dissout le caillot et restaure le flux dans la penumbra.

- Thrombectomie mécanique: retrait du caillot par cathéter, indiqué pour les occlusions de gros vaisseaux (artère cérébrale moyenne, artère basilaire).

En dehors de ce créneau, les traitements de prévention secondaire (anticoagulants, antiagrégants) et la rééducation neurologique prennent le relais.

Conseils pratiques pour surveiller sa santé cérébrale

Voici un plan simple à appliquer chaque jour ou chaque mois:

- Mesurez votre tension artérielle au moins une fois par semaine; notez les pics.

- Vérifiez votre taux de cholestérol tous les 6‑12mois via votre médecin.

- Utilisez une application de suivi de la glycémie si vous êtes diabétique.

- Intégrez 30minutes de marche rapide ou de vélo au moins 5jours par semaine.

- Évitez le tabac et limitez l’alcool à 1‑2 verres par jour.

- Faites un bilan neurologique complet si vous avez déjà présenté un TIA (attaque ischémique transitoire).

En cas de doute sur un symptôme, appelez le 15 immédiatement; chaque minute compte.

Foire aux questions

Qu’est‑ce qu’un TIA et comment le différencier d’un AVC?

Un TIA (attaque ischémique transitoire) dure moins de 24heures, souvent seulement quelques minutes, et les symptômes disparaissent complètement. Un AVC présente des déficits persistants au-delà de 24heures. Le TIA est un avertissement: il augmente le risque d’AVC de≈10% dans les 90jours qui suivent.

L’IRM est‑elle toujours plus fiable que le scanner?

L’IRM offre une meilleure résolution des tissus et détecte plus tôt la penumbra, mais elle n’est pas toujours disponible à l’urgence. Le scanner, plus rapide, reste le premier choix pour exclure une hémorragie. L’idéal est d’utiliser les deux quand c’est possible.

Quel est le délai maximal pour administrer la thrombolyse?

La fenêtre officielle est de 4,5heures après l’apparition des symptômes. Certains centres pratiquent une extension à 6heures si l’imagerie montre une penumbra viable.

Peut‑on prévenir complètement l’ischémie cérébrale?

On ne peut jamais garantir une prévention à 100%, mais la maîtrise des facteurs de risque (hypertension, cholestérol, diabète, tabac) réduit le risque de plus de80% selon les études européennes récentes.

Quelles sont les séquelles les plus courantes après une ischémie?

Déficit moteur d’un côté du corps, troubles du langage (aphasie), troubles cognitifs (mémoire, attention) et, parfois, dépression post‑AVC. La rééducation précoce améliore fortement la récupération.

Franck Dupas

Imaginez un cerveau qui, en une fraction de seconde, se retrouve privé de son carburant vital, l’oxygène, comme une ville plongée dans le noir complet. Chaque neurone, habitué à recevoir un flot constant de nutriments, se retrouve soudainement à la dérive, cherchant désespérément à compenser le manque. Cette situation, que les neurologues appellent l’ischémie cérébrale, déclenche une cascade d’événements bio‑chimiques qui ressemblent à une domino infernale. Tout d’abord, la perte de potentiel d’action crée un silence électrique, puis l’accumulation d’acide lactique rend le micro‑environnement acide, hostile aux cellules. Ensuite, le glutamate, libéré en excès, agit comme un poison excitotoxique, ouvrant les portes du calcium et déclenchant la mort cellulaire. Les radicaux libres, produits en abondance, attaquent les membranes, les protéines et l’ADN, aggravant les lésions. Le « core » de la lésion, tel un foyer inextinguible, se consolide dès les cinq premières minutes, tandis que la « pénombre » (penumbra) reste une zone de espoir, si le flux sanguin est rétabli rapidement. C’est pourquoi chaque minute compte, la fameuse équation « temps = tissu » résonne comme un appel urgent dans les services d’urgence. Les techniques d’imagerie modernes, comme l’IRM de diffusion, permettent de visualiser cette pénombre et d’orienter le traitement. La thrombolyse IV ou la thrombectomie mécanique sont alors déployées comme des équipes de secours, visant à dissoudre le caillot ou à le retirer mécaniquement. Mais le succès dépend avant tout de la rapidité de l’intervention, d’où l’importance cruciale de la détection précoce. Les signes subtils – confusion, faiblesse d’un membre, trouble de la parole – doivent être reconnus instantanément, sans les minimiser comme de simples maux de tête. En pratique, le scanner reste le premier réflexe, mais l’IRM suit dès que possible pour affiner la stratégie. Enfin, la prévention reste le meilleur rempart : contrôle de la tension, du cholestérol, du diabète, arrêt du tabac, et activité physique régulière. En adoptant ce mode de vie, on réduit de façon impressionnante les risques d’ischémie, préservant ainsi la capacité du cerveau à fonctionner harmonieusement. 😊